(一)专业地位低,"可有可无" 成标签 在设计院的 "鄙视链" 里,暖通专业常年徘徊在底端。建筑专业说 "你们设备专业是为建筑服务的,得听我们的";结构专业说 "你们风管不能压梁,荷载太大我们扛不住";甲方说 "暖通系统能省就省,别搞那么复杂"。这种 "谁都能来指点两句" 的处境,让暖通设计师毫无话语权。

甲方对暖通的 "轻视" 最直接:砍成本先砍设备。"空调用国产二线品牌就行,没必要用一线的"" 风管保温层做 20mm 够了,30mm 太浪费 "…… 设计师据理力争:" 保温层太薄会结露,影响使用寿命 ",甲方只会怼回来:" 你就按我说的做,出了问题我负责 "—— 真出了问题,他早把这句话忘了,责任还是设计师的。

施工方也没把暖通当回事。暖通管道安装在吊顶里,看不见摸不着,施工方偷工减料的情况屡见不鲜:风管接口没密封好,漏风;水管坡度没做好,积水;保温层没贴牢,脱落。这些问题在验收时很难发现,等业主入住后才暴露,最后都归咎于 "设计考虑不周"。

(二)规范繁琐,软件难用,"工具" 成了 "累赘" 暖通设计师的工作,一半时间在跟规范较劲,一半时间在跟软件打架。规范多如牛毛,而且经常 "打架":《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》《建筑防烟排烟系统技术标准》《公共建筑节能设计标准》…… 光是记住这些规范的适用范围、条文解释,就得花大量时间,更别提它们还在年年更新。比如 2024 年新修订的《绿色建筑评价标准》,对暖通系统的能效等级要求又提高了,设计师得重新学习计算方法,不然图纸根本过不了审。

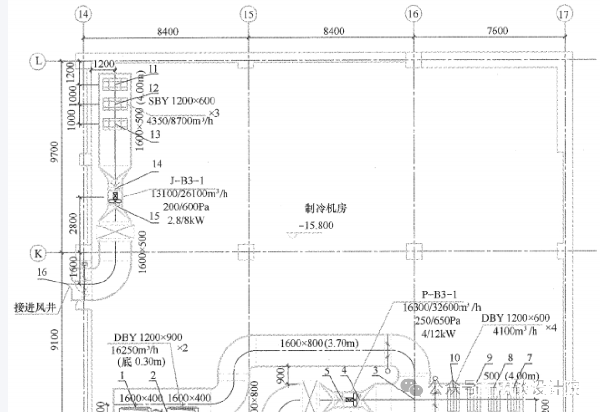

设计软件更是 "槽点重灾区"。负荷计算软件(如鸿业、天正)经常出 bug:输入相同的参数,两次计算结果能差 10%;风管水力计算软件,算出来的阻力和实际情况对不上,还得手动调整;BIM 软件(如 Revit)的暖通模块功能简陋,风管弯头、三通的参数经常出错,画三维模型比二维图纸还费时间。更头疼的是软件不兼容:用 A 软件画的图,导入 B 软件就乱码;发给施工方的电子版图纸,他们用盗版软件打开,经常缺斤少两。

为了应付这些问题,设计师只能 "双保险":软件算一遍,手动再算一遍;电子版画完,再打印出来对着检查。这种 "重复劳动" 占用了大量时间,却没人觉得这是 "工作量"—— 在别人眼里,"你不就是点几下鼠标吗?"

在冷暖之间,期待一丝 "温度" 暖通设计师的困境,本质上是行业对 "隐性价值" 的忽视。他们设计的空调系统,让北方的冬天有了暖意,让南方的夏天多了清凉;他们计算的防排烟系统,在火灾时能为生命争取逃生时间;他们优化的通风方案,让医院的手术室保持洁净,让实验室的精密仪器正常运行。这些看不见的 "舒适与安全",恰恰是建筑最核心的价值之一。

然而,在 "效率至上" 的行业生态里,暖通设计师成了被遗忘的群体:成长时缺指导,付出后缺回报,职业中缺尊重,责任上却从不缺席。他们的吐槽,不是想否定这份工作的意义,而是希望被看见、被理解 —— 希望行业能正视设备专业的价值,希望分配机制能多一点公平,希望职业发展能少一点焦虑。

毕竟,让建筑有 "温度" 的人,也该被这个行业温柔以待。